News

Worldwide K-Beauty Platform SILICON2

김성운 실리콘투 대표 “위대한 기업은 유통을 고민합니다, 제조업이라도”

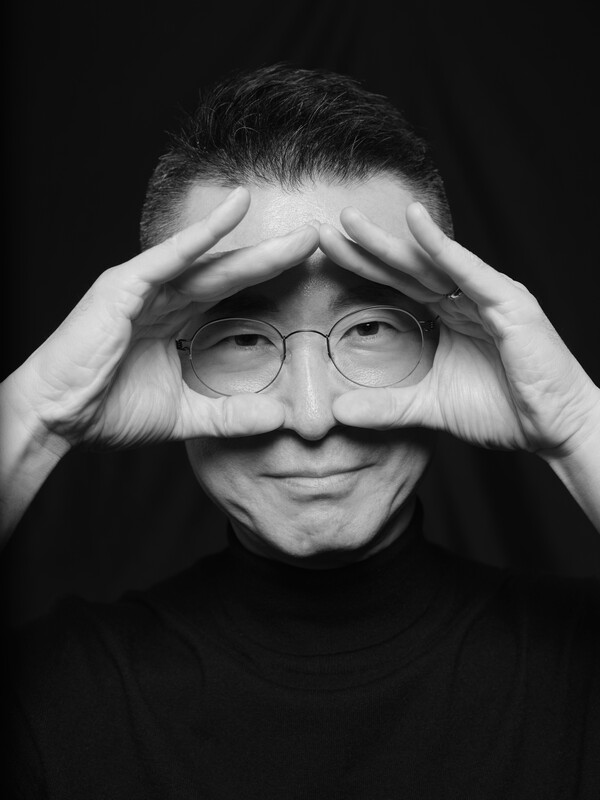

[포춘코리아] 김성운 실리콘투 대표 “위대한 기업은 유통을 고민합니다, 제조업이라도”

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=45318 (링크를 클릭하면 해당 언론사 원본 기사 내용을 확인할 수 있습니다.) |

한국 사회에서 ‘유통업자’란 멸칭일 때가 잦다. 물가가 오를 때 사람들은 손가락을 들고 유통업자를 가리킨다. 최근엔 배달 플랫폼들이 용의선상에 추가로 올랐다.

하지만 아이로니컬하게도, 근래 ‘K’를 달고 해외에서 주목받는 한국 상품들은 유통에 힘입은 경우가 많다. K팝은 유튜브와 틱톡, K콘텐츠는 넷플릭스의 글로벌 유통망에 힘입어 해외로 나갔다. K게임 역시 구글과 애플의 앱마켓 덕을 보고 있다.

올해 미국에서 주목받기 시작한 K뷰티도 예외가 아니다. 아누아, 조선미녀, 코스알엑스 같은 브랜드들이 인기를 끌지만, 이들을 미국 화장품 매장에 비치하며 ‘매대’를 늘려간 주인공은 따로 있다. K뷰티와 함께 고공성장을 거듭하는 실리콘투의 김성운 대표는 자신을 ‘유통업자’라고 부른다.

●김성운 실리콘투 대표 1972년생, 부산대 사회복지학과 졸업. 1998년 셋톱박스 제조사인 기륭전자에 입사. 2002년 실리콘투를 창업하고 반도체 해외 유통에 투신했다. 2012년 K뷰티로 피봇했다.

●김성운 실리콘투 대표 1972년생, 부산대 사회복지학과 졸업. 1998년 셋톱박스 제조사인 기륭전자에 입사. 2002년 실리콘투를 창업하고 반도체 해외 유통에 투신했다. 2012년 K뷰티로 피봇했다.

세 시간 인터뷰에서 김성운 대표는 “본질”을 여러 차례 언급했다. 김 대표는 유통이 “판매업이 아닌 서비스업”이라고 말했다. 소비자의 눈길을 끄는 매대를 만드는 서비스업이다. 대형마트의 고난도, 온라인 플랫폼의 부상만큼이나 “본질을 놓친 탓도 있다”고 설명했다. ‘어떤 매대를 만드느냐’보다 최저가 자체에 몰두했다는 것. 그러다 편리함을 내세운 온라인 플랫폼에 추월당했다.

눈길을 끄는 매대에는 눈길을 끄는 제품들이 있다. 김 대표는 K뷰티 브랜드 제품을 전 세계 화장품 매장의 매대에 비치하려고 한다. 그렇게 하기 위해 K뷰티 생태계를 바닥부터 다져가고 있다. ‘재고를 못 털어내면 다음달 생산을 못 한다’는 회사를 위해 재고를 매입한다. 현금 대금을 고집하는 건 “치사하기 싫다”는 그의 생각 때문. 선납금을 주거나 지분 투자를 하기도 한다.

매대를 갖고 있는 전 세계 바이어들에겐 한국 재고를 실시간으로 확인, 주문할 수 있는 서비스를 제공한다. 전 세계 주문 데이터를 갖고 바이어에게 역으로 제품을 제안하기도 한다.

본질에 집중했다는 회사는 K뷰티 트렌드와 함께 빠르게 컸다. 2021년 1310억원이었던 매출액은 올해 7000억원을 넘길 것으로 시장에선 본다(에프앤가이드 컨센서스). 영업이익률은 20%를 넘본다. 실리콘투의 유통망은 미국을 넘어 유럽, 중동을 겨냥한다. 국내 한 유력 화장품 브랜드사의 투자 책임자는 “진작 실리콘투에 투자했어야 한다”고 한숨을 내뱉는다. 지난해까지 1만원 아래였던 주가는 올해 6월 한때 5만원을 넘겼다(종가 기준).

사실 그는 반도체 유통업으로 시작했다. 그래서 2002년 창업하면서 반도체 원료인 ‘실리콘’을 사명으로 삼았다. 그는 반도체 유통의 생리를 설명하면서, 다시 한번 “반도체도, 화장품도 유통의 본질은 같다”고 강조했다. 그러면서 한국의 D램(그는 삼성전자 D램을 해외 유통하는 업을 했다)이 세계 전자산업을 석권했듯, 한국의 소비재 산업, 특히 K뷰티에서 ‘포스트 실리콘’의 잠재력을 찾고 있었다.

실리콘투 물류센터에서 무인운반로봇들이 해외 주문자가 주문한 물품을 옯기고 있다

실리콘투 물류센터에서 무인운반로봇들이 해외 주문자가 주문한 물품을 옯기고 있다

그게 서비스예요. 공간을 만들고 제품을 진열하는 것. 유통업을 결국 서비스업이에요. 모양과 형태는 다르지만, 결국 저기 있는 물건을 여기 있는 사람에게 갖다주는 게 유통업이에요. 물건을 파는 게 아닙니다. 직원들이 ‘우리는 판매업’이라고 말하면, 저는 서비스업이라고 고쳐줍니다.

Q ‘유통은 서비스업’이라고 규정할 때 유통업자의 자세는 어떻게 달라집니까?

제품을 팔 때 물리적인 선반에 올려 둘 수 있고, 홈쇼핑 채널에 소개할 수도 있고, 온라인 광고로 판매하기도 하고, 또 유튜버를 통해 팔 수도 있어요. 결국 선반의 형태만 달리하는 겁니다. 선반에 올릴 때 잘 소개하고, 소비자에게 가장 좋은 서비스를 해줄 수 있는 플랫폼이 소비자를 묶어 둘 수 있습니다. 매력적인 매대에 소비자 눈길을 끄는 거죠. 예를 들어 쿠팡에서는 편리하게 살 수 있고, 올리브영에 가면 즐겁게 살 수 있어요. 다양한 제품을 체험할 수 있으니까요.

Q ‘모든 기업은 유통과 비유통으로 나뉜다’고 말씀하시기도 했죠.

다 유통회사인 것 같은데(웃음). 비유통도 있죠. 창작 비즈니스는 조금 다르긴 합니다. 하지만 위대한 기업은 유통을 염두에 두고 제조를 해요. 그래야 지속 가능합니다. 애플도 그랬다고 생각합니다. 제가 보기에 아이폰은 모바일 애플리케이션을 유통하는 매대예요. 유통을 염두에 두고 개발한 거예요.

Q 유통을 염두에 둔다는 건 어떤 뜻입니까?

락인. 소비자가 계속 나의 매대를 찾게 만드는 겁니다.

Q 대표님이 보는 유통은 ‘생태계’가 아닐까 했습니다. 파트너를 키워서 실리콘투도 성장하는 전략을 써 오셨거든요. 재고를 사들이고, 현금 유동성을 제공하고, 마케팅을 해주는 식이죠.

저는 빙산에 비유해요. 빙산이 수면 아래 거대한 덩어리가 있듯이, 유통을 돌아가게 하는 거대한 생태계가 수면 아래 있는 겁니다. 제가 ‘유통은 서비스’라고 말했을 때는 빙산의 일각, 최종 소비자가 접하는 부분을 말씀드린 것이고요. 결국 그 서비스를 제공하려면 생태계가 있어야 해요.

Q 한국 기업들은 생태계보단 수직계열화를 선호했습니다.

저는 생태계란 말을 쓰기보단 ‘결핍을 메워준다’고 말해요. 부족한 게 있으면 채워주면 됩니다. ‘이 회사는 돈이 없어서 물건을 못 만드는구나, 그러면 투자를 하거나 선수금을 주자.’ ‘저 회사는 해외 바이어가 물건 5천개를 일주일 안에 배송해 달라고 하는데, 일정을 못 맞추는구나, 그러면 내가 매입해서 현지 창고에 보내면 되겠구나.’ 또 어떤 회사는 물량을 생산했는데, 다 못 팔면 다음 달 생산을 못한다고 해요. 저희가 사달래요. 대신 물량을 소화할 수 있는 바이어를 소개해 주겠대요. 또 인도네시아에 물건을 팔려고 하니 한국의 식약청 격인 기관(BPOM)에 사전 허가를 받아야 한대요. 그러면 제가 인도네시아에 지사를 내서 문제를 풀었어요.

‘결핍을 해결해 주면 내게 없던 주문이 오는구나.’ 새로 주문을 받으려고 하니 창고가 부족해요. 창고를 지으려니 사람이 부족합니다. 사람을 늘리는데 그만큼 처리량이 늘지 않아요. 그래서 무인운반로봇(AGV)을 도입합니다. 해외 창고를 짓고, 브랜드를 지원하는 일을 생태계를 구축하는 과정이라고 표현하셨는데, 저에게는 그저 현안들이었던 거죠.

이 과정에서 저희가 확보하는 건 판매처예요. 매대를 늘려가는 겁니다. 에스티로더, 유니레버가 수백 만 개의 매대를 갖고 있다고 봐요. 제 눈에 그들은 브랜드 회사가 아니라 유통 회사예요. 매대에 올릴 제품을 소싱하려고 브랜드를 갖추는 거예요. 유니레버는 브랜드를 200~300개 갖고 있어요. 매대를 늘려가다 보면, 한국의 유니레버가 나올 수도 있겠죠.

Q 유니레버가 롤 모델입니까?

경쟁 관계는 아니지만, 영감을 많이 받습니다.

"저는 생태계란 말을 쓰기보단 ‘결핍을 메워준다’고 말해요. 부족한 게 있으면 채워주면 됩니다."

Q 한국에서 지난 10년간 빠르게 성장해 온 온라인 플랫폼들은 중개만 했습니다. 창고를 확보하고 물건을 매입하는 비즈니스를 하지 않았어요. 그만큼 리스크가 크니까요.

사실 마켓플레이스 비즈니스는 공룡만 해야 하는 거예요. 보통 수수료를 15% 정도 가지고 가는데, 제가 보기에 마켓플레이스 공간을 만들고 유지하는 데 15%의 수수료만으론 어림도 없어요. 수천, 수만 입점 업체들의 요구사항을 다 만족할 수 있어야 하고요. 소비자가 클릭 몇 번이면 결제를 끝낼 수 있는 서비스를 갖춰야 해요. 수면 아래의 빙산이 어마어마한 거예요. 그래서 아마존도, 쿠팡도 막대한 적자를 감수했잖아요. IT 방면의 스마트함이 필요한 비즈니스예요.

Q 대표님의 스마트함은 뭘까요?

제가 가진 경험치죠. 트레이딩했던 감각, 재고 관리 노하우. 저는 그런 현실적인 감각을 갖고 있다고 생각해요. 단적으로 모든 비즈니스는 바잉 사이드와 셀링 사이드, 그리고 재고 사이드가 있다고 봐요. 은행도 바잉은 수신, 셀링은 여신, 그리고 재고는 충당금이죠. 그렇게 정의해요.

Q 재고 관리를 어떻게 최적화합니까?

재고는 돈이에요. 재고 보유를 늘리면 그만큼 돈이 나가는 거예요. 그만큼 무섭다 보니까 마켓플레이스 비즈니스만 하려고 해요. 재고 관리를 어떻게 하느냐가 유통 비즈니스의 핵심이죠.

다양한 커스터머를 확보하면 재고의 활용도를 끌어올릴 수 있습니다. 예를 들어 어떤 제품을 A사에 매달 100개 납품한다고 해요. A사에만 납품한다고 해볼게요. 그러면 저는 100개만 갖고 있어야 해요. B사에서 50개를 갖고 가려고 해도 재고가 없어요. 그런데 제가 공급처를 5개 갖고 있다고 해요. 각 수요처마다 매달 100개씩 공급합니다. 그러면 제가 재고로 500개를 갖고 있을 필요가 없어요. 공급의 시차가 있기 때문에, 300개만 갖고 있어도 주문을 감당할 수 있습니다. 한 곳에 100개가 나가면, 추가 입고를 하면 돼죠. 새로운 주문이 들어와도 대응할 수 있고요. 저는 ‘재고의 공유적인 활용’이라고 불러요.

저희가 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 그리고 스타일코리안까지 다양한 지역과 채널로 제품을 공급하고 있거든요. 그러니까 적은 재고로도 많은 수요를 감당할 수 있어요. 이런 재고 관리 시스템, 그리고 수요를 만족시킬 수 있는 공급망을 구축하는 데 신경을 많이 씁니다.

Q 원리는 쉽게 느껴집니다. 다른 유통사들은 이런 재고 관리를 못 한 건가요?

지속 가능한 주문을 확보하지 못했던 것 같습니다. 지속 가능하게 주문을 확보하려면 창고, 자본, 시스템, 영업이 있어야 하는데, 그 단계까지 갔던 유통사가 없었던 것 같아요. 2016년에 캘리포니아에 창고를 만들고 바이어를 만났어요. 첫 질문이 ‘미국에 재고 있느냐’였습니다. ‘왜 당연한 걸 물어볼까’ 의문이었는데, 알고 보니 대부분의 유통사가 팔리는 게 확실한 제품만 미국에 가져 갔어요. 나머지는 주문받으면 한국에서 가져오고요.

Q 판매 데이터를 보고 바이어에게 제품 제안도 한다고요. 역직구몰인 ‘스타일코리안’이 데이터의 원천 역할을 하고요.

트렌드를 보면 이 제품이 잘 팔릴 텐데, 매대에 없으면 제안을 하죠. 어떤 브랜드가 잘 나가면, 비슷한 콘셉트의 제품도 잘 나갈 것이라고 추천하기도 하고요. 한번은 어떤 브랜드가 제품을 단종한다고 해요. 안 팔린다는 거예요. 그런데 우리 판매 데이터를 보니 추세가 나쁘지 않아요. 그래서 2만 개를 만들어 달라고 요청했어요. 그 제품이 지금 매달 10만 개씩 팔립니다.